Découvrez La Réalité Des Prostituées Chinoises Rue St Denis, Au-delà Des Préjugés. Explorez Les Mythes Et Vérités Entourant Leur Vécu Et Leur Identité.

**stéréotypes Et Mythes Sur Les Prostituées Chinoises**

- Les Origines Des Stéréotypes Sur Les Prostituées Chinoises

- La Réalité De Leur Vie Quotidienne

- Les Représentations Médiatiques Et Leur Impact

- Facteurs Socio-économiques Influençant Cette Profession

- Lien Entre Culture Et Perception Des Travailleuses

- Déconstruire Les Mythes Pour Une Meilleure Compréhension

Les Origines Des Stéréotypes Sur Les Prostituées Chinoises

Les stéréotypes entourant les travailleuses du sexe chinoises trouvent leurs racines dans une combinaison de facteurs historiques, culturels et sociaux. En effet, la perception des prostituées en Chine a souvent été façonnée par des récits populaires et une vision négative qui les dépeignent comme des victimes ou des opportunistes. Dans l’imaginaire collectif, ces femmes sont fréquemment associées à la débauche et à la corruption, une vision qui a été renforcée par des représentations dans les médias et le cinéma. Les récits sur des “Candyman” qui exploitent les jeunes femmes ou des “Pill Mill” contrôlant leur destin contribuent à solidifier des règles sociales au sujet de ces femmes, leur échappant rarement à la honte.

Malgré la réalité souvent complexe de leur existence, ces clichés persistent dans le discours public, créant une sorte de cycle vicieux. Les expériences vécues par ces travailleuses ne sont pas seulement définies par leur profession, mais aussi par des éléments comme l’économie locale et les normes culturelles. L’idée que le succès et la richesse sont accessibles par des moyens rapides, telles des “Happy Pills” ou de l’élixir de bonheur, semble alimenter ces stéréotypes. Les femmes veulent souvent échapper à des conditions de vie difficiles, mais finissent piégées dans des récits profondément ancrés. La réalité se trouve donc déconnectée de sa représentation, appelant à une remise en question et à une compréhension plus profonde de cette réalité.

| Élément | Description |

|---|---|

| Stéréotypes | Perceptions négatives souvent associées à la prostitution |

| Facteurs Historiques | Influence des récits populaires et des médias |

| Culture | Normes sociales influençant la perception des travailleuses |

| Économie | Conditions économiques poussant à la prostitution |

La Réalité De Leur Vie Quotidienne

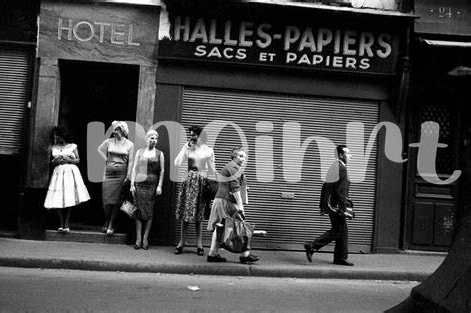

Dans les rues animées, particulièrement rue St Denis, la vie d’une prostituée chinoise se déroule souvent loin des stéréotypes véhiculés par la société. Beaucoup imaginent ces femmes comme des figures unidimensionnelles, enfermées dans un monde obscur de vice et de désespoir. Pourtant, la réalité est bien plus nuancée. Chaque jour, elles jonglent avec des responsabilités variées, allant de la gestion de leur propre sécurité à la prise en charge de leur santé. On pourrait penser qu’elles se livrent à un style de vie chaotique, mais la planification est souvent essentielle, comme établir des horaires et gérer des rencontres avec des clients réguliers.

Pour certaines, la nécessité financière signifie qu’elles doivent à la fois travailler et s’occuper de leurs familles. L’image d’une vie dédiée uniquement à la prostitution masque des pratiques plus complexes. Beaucoup d’entre elles se trouvent dans des situations où elles doivent distribuer des “happy pills” pour gérer le stress ou la douleur physique engendrée par leur travail. La santé mentale est également un enjeu majeur, obligeant certaines à chercher des “elixirs” pour apaiser leur anxiété. Ces femmes, souvent perçues comme isolées, développent des liens solides avec leurs pairs, leur permettant de partager des conseils et de se soutenir mutuellement dans un environnement qui peut parfois s’avérer hostile.

S’orienter dans ce monde demande également une connaissance approfondie des facteurs externes, comme la loi et la stigmate sociale. Les prostituées, comme celles que l’on peut croiser rue St Denis, doivent être vigilantes, se méfiant d’éventuels “narcs” ou de clients malintentionnés qui pourraient les exploiter. Ainsi, l’idée d’une routine simple ne correspond pas à la dureté de leur quotidien. Au lieu de cela, elles naviguent à travers des défis constants, associés à des pratiques de survie qui pourraient échapper à ceux qui ne sont pas immergés dans ce milieu.

Pour les travailleuses, il est crucial de développer des stratégies afin de préserver leur santé mentale et physique tout en s’assurant qu’elles ne soient pas définies uniquement par leur profession. L’éclat de la rue St Denis pourrait masquer une réalité plus sombre, et pourtant, ces femmes restent des individus à part entière, déterminés à poursuivre leur chemin malgré les obstacles. En déconstruisant les mythes entourant leur existence, on découvre une dimension humaine souvent ignorée, où la résilience et la solidarité prennent le pas sur l’isolement.

Les Représentations Médiatiques Et Leur Impact

Les représentations des prostituées chinoises dans les médias sont souvent teintées de stéréotypes. Ces images, influencées par des narratifs racistes et misogynes, véhiculent une vision déformée de ces femmes. Les films et émissions de télévision utilisent fréquemment la figure de la “prostituée chinoise rue St Denis” comme un archétype, associant leur existence à la connivence, à la soumission, ou même à la criminalité. Cette vision réductrice ne tient pas compte de la complexité de leur vécu, les réduisant à des personnages d’un récit qui ne leur appartient pas. Les médias, par leur pouvoir d’influence, renforcent des clichés qui retiennent d’autant plus l’attention du public à travers des récits sensationnalistes.

L’impact de cette représentation est dévastateur, tant pour les travailleuses que pour la perception qu’en a la société. En normalisant des récits qui engendrent la stigmatisation, les médias empêchent une véritable compréhension des réalités vécues par ces femmes. Cela ne fait qu’alimenter des dynamiques de discrimination et de marginalisation. Pour construire une vision plus nuancée, il est donc crucial d’explorer des histoires authentiques et variées, qui mettent en lumière les défis et les aspirations des prostituées, plutôt que de les réduire à des stéréotypes préfabriqués.

Facteurs Socio-économiques Influençant Cette Profession

Dans les rues animées de Paris, particulièrement à la rue Saint-Denis, les travailleuses du sexe chinoises illustrent la complexité de leur réalité. Souvent issues de milieux défavorisés en Chine, ces femmes migrent vers l’étranger avec l’espoir d’améliorer leur qualité de vie. Cependant, elles se heurtent à une réalité difficile, dominée par des conditions économiques précaires. Les décisions qui les poussent à cette profession sont rarement simples et sont influencées par une combinatoire de facteurs, qu’ils soient personnels, sociaux ou économiques, les plaçant souvent dans des situations où le choix semble limité.

En outre, la pauvreté et l’absence d’opportunités d’emploi valorisant en Chine sont des moteurs majeurs de cette réalité. Beaucoup d’entre elles peuvent penser que la prostitution est l’option la plus viable pour générer des revenus rapides. Les cultures qui négligent l’éducation des femmes, trop souvent victimes d’inégalités, créent un environnement où les options individuelles deviennent drastiquement restreintes. Ainsi, la vente de leur corps, en particulier à des endroits comme la rue Saint-Denis, émerge comme une forme désespérée de survie. Ce phénomène ne fait pas que révéler les lacunes de l’économie, mais il souligne aussi les pressions structurelles que subissent ces femmes dans leur pays d’origine.

De plus, des réseaux criminels se sont instaurés, exploitant ces femmes vulnérables, devenant finalement des intermédiaires entre elles et les clients. Cette dynamique prend souvent la forme d’un système où les petites sommes de gains prévus peuvent être rapidement englouties par des dettes et des frais exorbitants imposés par les proxénètes. Leur existence se transforme alors en un vrai combat quotidien, où elles doivent composer avec la stigmatisation et l’exploitation, tout en luttant pour une reconnaissance de leur humanité. Ce cycle de pauvreté et d’humiliation peut, à long terme, demeurer ancré dans la stigmatisation sociale qui entoure ce métier.

Lien Entre Culture Et Perception Des Travailleuses

Les perceptions des travailleuses du sexe en Chine, notamment celles qui exercent dans des zones comme la rue St Denis, sont souvent façonnées par des croyances culturelles profondément ancrées. Dans une société où la tradition et la modernité sont en constante lutte, ces femmes sont parfois vues comme des victimes, voire des débauchées. Cette dichotomie met en lumière un stéréotype qui les rend invisibles et les empêche d’être perçues comme des individus avec des récits de vie complexes. La culture populaire reflète ces notions, mettant en avant des récits qui alimentent la stigmatisation.

Les normes culturelles influencent également le comportement des clients envers ces travailleuses. Beaucoup sont conditionnés à croire que la prostitution est immorale, ce qui entraîne un manque de respect et de dignité envers celles qui choisissent ce mode de vie. Cette perception biaisée peut être comparée à la manière dont certains médicaments, comme les “happy pills”, sont considérés dans le domaine médical, souvent mal compris et associés à des jugements négatifs. La manière dont les gens réagissent aux travailleuses peut donc être profondément enracinée dans des conceptions culturelles depassées.

De plus, l’accès à des ressources sanitaires, comme les médicaments contre les infections sexuellement transmissibles, devient une question de santé publique. Les travailleuses, en raison de leur statut, peuvent se heurter à des obstacles lorsqu’il s’agit de recevoir des soins appropriés. La stigmatisation les empêche souvent de fréquenter des établissements de soins. Ces réalités sont cruciales, tout comme la reconnaissance qu’elles méritent un traitement équitable et l’accès à des soins de santé.

En fin de compte, une meilleure compréhension culturelle pourrait faciliter une reconsidération des croyances entourant les prostituées chinoises. Cela inciterait la société à agir pour démanteler les mythes et à accueillir ces femmes avec dignité. La création d’un environnement sûr et positif pour elles pourrait renforcer leur résilience et leur capacité à revendiquer leur identité. Le changement de perception commençant par l’éducation est crucial dans ce processus.

“`html

| Facteurs Culturels | Impact sur la Perception |

|---|---|

| Normes Traditionnelles | Stigmatisation des travailleuses |

| Éducation | Préjugés et mépris |

| Accès à la santé | Obstacles aux soins médicaux |

“`

Déconstruire Les Mythes Pour Une Meilleure Compréhension

Il est essentiel de comprendre que les stéréotypes entourant les travailleuses du sexe chinoises sont souvent construits sur des généralisations simplistes et des idées fausses. Ces perceptions erronées sont fréquemment exacerbé par des représentations médiatiques sensationnelles qui dépeignent ces femmes non pas comme des individus, mais comme des figures stéréotypées souvent associées à des situations dégradantes. En réalité, leur vie est marquée par des défis divers que l’on peut difficilement réduire à ces archétypes. La diversité des expériences vécues par ces femmes nécessite une approche plus nuancée et une volonté de dépasser les idées préconçues.

Loin des clichés populaires, beaucoup de travailleuses du sexe en Chine sont conscientes de leur statut et cherchent à améliorer leur situation. Leurs raisons de choisir cette profession varient considérablement, des conditions économiques difficiles aux pressions sociales. Parfois, ces femmes cherchent une forme de liberté économique ou des moyens de soutenir leur famille. Au-delà des mythes qui les entourent, il est crucial de reconnaître leur agency et la complexité de leur réalité. En préconisant un dialogue ouvert et informé, nous pouvons commencer à comprendre les motivations et les luttes qui les caractérisent.

En déconstruisant ces stéréotypes pendant que beaucoup de gens continuent de s’accrocher à des discours simplistes, nous avons la possibilité de créer un environnement de discussion plus sain. Cela implique la reconnaissance des réalités peu visibles qui se cachent derrière leurs professions, tout comme le besoin de remettre en question les attitudes culturelles qui alimentent encore la stigmatisation. Finalement, en rapprochant ces femmes de la société à travers des témoignages embelli, nous pouvons contribuer à une meilleure compréhension de leur monde et abattre les murs de préjugés qui les séparent du reste de la société.